■ 在る 研究員 「傀儡姫」 池っち店長

ネゴシエイターである私は、対話の力を信じている。大学卒業後13カ国を渡り歩き、様々な国、文化に触れてきた。その多くは犯罪組織の跋扈や内戦に揺れる、危険な国だった。

だが、その何処でも私は、誠意を持って対話に勤め、トラブルを解決してきた。どんな人間とも解り合うことができる、と考えて。失敗もあったが、それよりは多くの実を結んだ私の対話は、そうした信念を持つに十分な経験だった。

その経験を活かし私は、東妖軍・侵略次元研究室のコミュニケーション部門に身をおいている。侵略次元とのコミュニケーション、ネゴシエイトを成功させ、戦いを終幕へと導くのが、我々の究極の目的だ。

現在、侵略次元とは対話が不可能だと考えられている。侵略次元と数千年間戦い続けてきたという、「アーク」からの公式回答もそうだし、事実、我々の今までの試みも全て失敗している。しかし私はその「定説」に疑問を持っている。

彼らは間違いなく「文明」を持っているからだ。機械工学、バイオテクノロジー、どれも人類を遥かに超える技術力だ。文明があり、技術があるところに意思が無いはずがない。そして意志のあるものに対して、対話が不可能な筈がない。

彼らはおそらく、我々との対話を望んでいないか、不必要だと判断しているだけなのだ。だが、そうした聞く耳を持たない相手に対しても、私は幾度も対話を成功させてきた。ドアをノックし続ける。それが人類という種の誠意であり、美徳であり、強さであると考えたい。

そんな私の目の前に、今、奇跡のような存在が横たわっていた。

侵略次元の、少女だ。

前線からの緊急連絡を受けて赴いた戦いの跡地には、破壊された1体のDWM(デモニック・ウォーマシーン)が横たわっていた。そしてその前には、DWMの内部から取り出された少女が……少なくとも、人間の少女にしか見えない存在が、緊急搬送用のベッドに横たえられていた。

このDWMを破壊した部隊は、破壊されたマシーンの内部から少女を発見。侵略次元初の「人間に見える存在」という特異性ゆえに、研究班を呼び出した、という次第だ。すでに医療研究班が少女を大まかに解析しており、

「一部に機械化された部分があるが、間違いなく人類である」

という事が判明している。その上で侵略次元研究室のいち員である私に呼び出しが来たということだ。

この少女は、侵略次元の人類なのだろうか?

あるいは、侵略次元に囚われた地球人類なのだろうか?

囚えられた地球人であるとすれば、侵略次元が改造した人類を用いて、何らかのコミュニケーションを……いや、人類の「反応」を観察するために送り込んだ一種の実験端末なのだろうか?

何にしろ、侵略次元が「人に似せた物、あるいは人そのものを送り込んできた」という事実自体に意味がある。

それは侵略次元が少なくとも「人類を意識している」という証左になる。

それはつまり、「対話」の突破口になりうる。

私は「覚醒者」のテレパス能力から研究・開発された、脳波共鳴装置を少女に取り付け、自らを接続した。細心の注意をはらい、彼女の意識に触れていく。

言語化されていない、ぶつ切りの光景やイメージがチカチカと私の脳内に投影されていく。

美しい森の風景。優しげだがぼやけた人影。突然の炎。爆発、轟音。

ゴツゴツとした黒い地肌の巨大な影……あれはドラゴン?「ザカトー」という単語が記憶に残る。巨大な畏怖と、死のイメージ。

ほんの表層的なイメージを受け取るだけで、私の心は恐怖に震えた。この死のイメージは強すぎる。単なる死ではない。包括的な、「永続的な滅び」という矛盾した概念。そしてそれが自然に与えられるものではなく、邪悪な意志によってバラ撒かれるものであることが……そんな悪意がある事自体に、恐怖した。

死影だ。

この少女は死影に捉えられ、精神を呪縛されて、何らかの事情で侵略次元へと生体兵器として譲渡されたのだ。

そこまで理解できた時、彼女の精神イメージがブラック・アウトした。彼女の意識が戻った(?)いや、暗黒の、呪縛された意思へと覚醒めたのだ。束縛された、闇色の意識が浮上する。脳波をリンクさせていた私は突然、虚無の中に投げ込まれたかのように錯覚し、悲鳴を上げて脳波共鳴装置を投げ捨てた。

覚醒した少女と目が合う。その瞳の中に一瞬、感情の揺らぎを感じたのは、リンクしていた者の希望敵観測であったか。

立ち上がり、浮遊する少女の体に、戦場の残骸がまとわりつき始める。兵士達は素早く対応し、私を後方へ送り出すとともに、即座に応戦を始めた。しかし少女の周囲にはすでに残骸の「竜巻」とも言えるような壁が出来上がり、いかなる攻撃をも受け付けようとしない。

彼女はおそらく、覚醒者であり、優れた念動力者だったのだ。それが死影に捉えられ、侵略次元に脳を弄られ、生体兵器のコアとして活用されている……

残骸の竜巻は巨大な、禍々しいDWMの姿を取り始めた。

戦場にバラ撒かれた残骸を操り、自らを纏い、巨大なDWMを作り上げる存在……

「……傀儡姫。」

兵士の一人がそう呟いた。

血生臭く荒々しい、鉄色の戦場がそこに出現した。

彼女は重要なサンプルだ。侵略次元が「ヒトを使った」というだけで、今までにない特異点だ。

しかし、精神をリンクさせ、彼女の運命の概要を「感じた」私は、そうした研究者としての立場を忘れ、一心に叫んでいた。

「君を、助けたい!」

聞こえていないであろう、届かないであろう想いを、私は声に出し続けていた。

「君を、救いたい!」

その言葉は、人間としての魂からの叫び。感情のままにほとばしる言葉を私は発していた。そして同時に、研究者としての冷徹な判断は、別の答えを明確に持っていた。

侵略次元は、人類に対して何も感じていない。あったとしても、それは悪意だけなのだ。

良かろう。悪意もまた、意志ではある。相手に意思がある限り、私は、ドアをノックし続ける。

それが人類の強さだ。

私は、対話を諦めない。

■傀儡姫

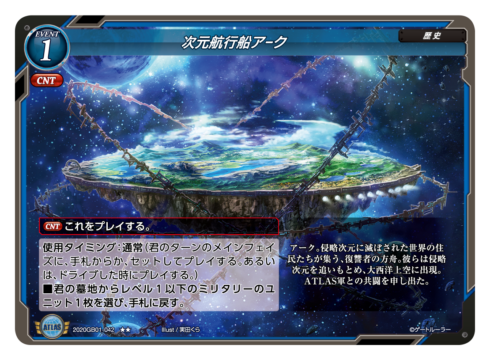

6/5/3となかなかにスタッツが高く、高めの攻撃力を持ち、更に本体へのダメージ軽減能力も持っているので、相手にすれば方っておけないユニットです。かと思えばソウルガードを持ち、しかもソウルガードが実質【イグコレクト】等で補給されていくという、相手にとって悪夢のような存在。

また、特異なカウンター能力も見逃せません。通常、コストは自分が払うものですが、このカードは他にない能力で、相手にDRコストを支払わせることもできます。これを効果的に使うためには、早い段階で相手本体にダメージを与え、DRを使えるようにしておくことが必要でしょう。

■「スケルノイド・ゼッフェル」「スケルノイド・ファーネ」「スケルノイド・バガー」

今回新規参入した、小型・中型のDWMです。ATKに優れた「ゼッフェル」、防御に役立つ「ファーネ」、攻防ともに優れエナジー回復効果を持ち、カウンターを持つため『墓地に落ちることができる』「スケルノイド・バガー」と、必要な戦力は整っています。今までに登場したDWMと合わせれば、DWMデッキは十分な役者が揃ったと言えるでしょう。ユニットの選択肢は多く、かなりガチなデッキが組めると思います。

そして、それらの中心となる切り札が、次の2枚となります。

■DWMガスティガ

まさかのウォルナーのDWMですが、二軍使用可能であれば問題なく使えます。

まずカウンター効果が強力で、デッキからカウンターを持たないDWMを2枚も落とすことができ、カウンター効率をかなり高めることができます。

そして墓地に落としたDWMを自分の能力で墓地から蘇生する事が可能という、自己完結した能力を持っています。

ソウルを1枚破棄するとエナジーをアクトさせることができるため、「ゼッフェル」などのイグコレクトや、元々ソウルを持って出てくるDWM等と組み合わせると、即時タイミングでガンガンエナジーをアクトさせる事ができます。

その上でやられておしまい、ではなく、自己蘇生能力まで持っているので、間違いなくDWMデッキの主役となれるでしょう。

■スケルノイド・ブルタール

DWMをふんだんに使った「ガスティガ」のデッキなら、これもソウルガードを得ることができるでしょう。また、フォースカードを用いた大エネルギーデッキでなら、余ったフォースカードを使って相手の場を荒らすこともできます。

1、2ターン目に無理やりエナジー加速して「ブルタール」を出し、相手に5点ダメージを叩き込んで、「傀儡姫」を出しやすくする、というロマンコンボも楽しそうです。新ルーラー、「レイダー」だと特に狙いやすいようです。